倏忽溫風至 因循小暑來

發布時間:

2024-07-06

小暑是二十四節氣之第十一個節氣

暑,是炎熱的意思,小暑爲小熱,還不十分熱。小暑雖不是一年中最炎熱的時節,但緊接着就是一年中最熱的節氣大暑,民間有"小暑大暑,上蒸下煮"之說。我國多地自小暑起進入雷暴最多的時節。

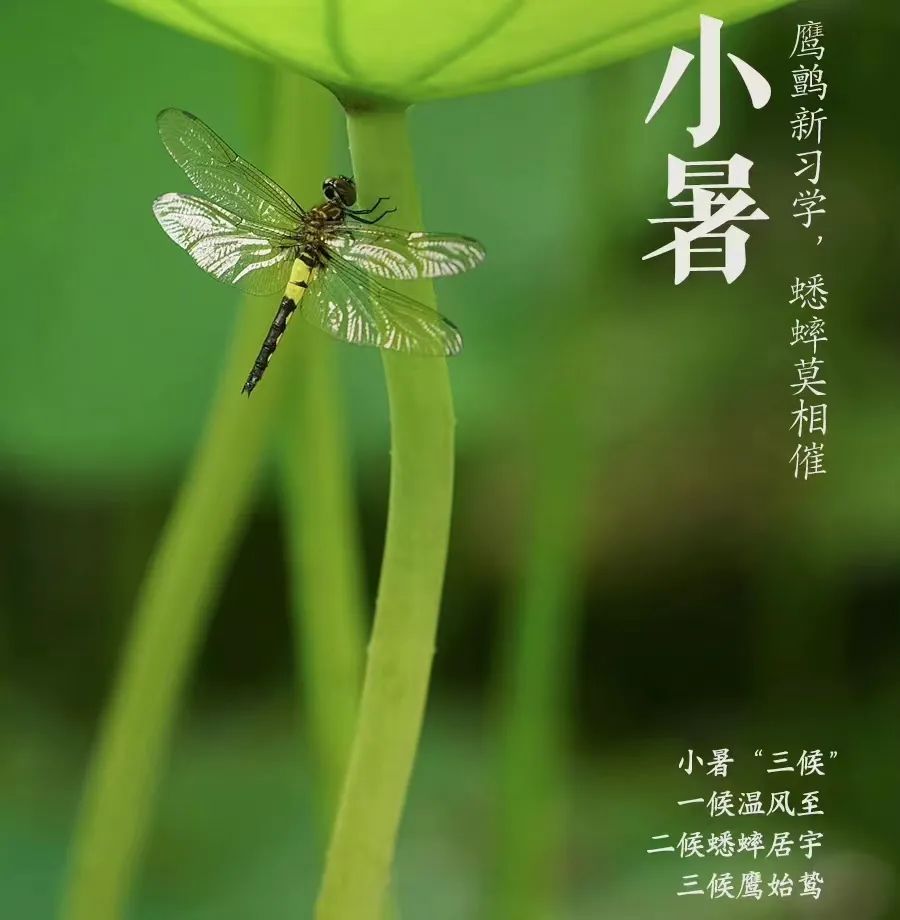

“一候溫風至;二候蟋蟀居宇;三候鷹始鸷。”《詩經·七月》中描述蟋蟀的字句有“七月在野,八月在宇,九月在戶,十月蟋蟀入我床下。”

一候:溫風至

指小暑日後,風中都帶着熱浪。

二候:蟋蟀居宇

蟋蟀居宇指,五日後,由于炎熱,蟋蟀離開了田野,到庭院的牆角下以避暑熱。

三候:鷹始鸷

鷹始鸷是指,再過五日,老鷹因地面氣溫太高而在清涼的高空中活動。

進入小暑以後,由于天氣炎熱,人們出汗多、消耗大、濕氣重,容易出現周身乏力、脾胃不和、手足水腫等症狀。所以在飲食方面應多吃一些解暑、健脾的食物。一些地區有小暑吃藕的習俗。蓮藕富含蛋白質、澱粉、維生素、鐵、銅、鉀、膳食纖維等補益成分,不僅營養價值高,而且有健脾止瀉、清熱涼血、補血生血等功效,小暑食用還可去除暑熱、幫助睡眠。此外,用荷葉煮粥也是不錯的選擇,荷葉性平,味苦澀,有解暑熱、清頭目之功效,荷葉粥是夏天極佳的解暑食品。小暑是黃鳝最爲肥美、價值最高的時候,民間有“小暑黃鳝賽人參”之說。黃鳝性溫味甘,具有補中益氣、補肝脾、除風濕、強筋骨等作用,小暑時吃黃鳝,不僅是享受當季的美味,而且對身體也有很好的滋補作用。

依照中醫的觀點,春夏養陽,冬病夏治,三伏天也是養生進補的重要時機。在江蘇徐州、安徽蕭縣、上海奉賢等地,就有伏天吃羊肉的習俗,伏天吃羊肉以熱制熱,可以排汗排毒,祛除濕氣和冬春之毒,是以食爲療的典型代表。所以民間就有“伏羊一碗湯,不用神醫開藥方”的說法。上海奉賢區莊行鎮在每年的三伏天都會舉辦伏羊節,三伏天吃羊肉喝燒酒的習俗在當地已有600多年曆史,羊肉燒酒食俗也已被列入了上海市非物質文化遺産項目名錄。

暑,是中醫六邪“風、寒、暑、濕、燥、火”之一,很容易引起疾病。小暑時節,面對炎熱酷暑,我們要順應自然界的氣候變化,在飲食及生活起居方面都需要多加注意。夏日炎炎,冷飲雪糕雖然誘人,但也不可多食,以免寒氣入侵不能排出。在劇烈運動後不宜飲用大量冷飲,也不要冷熱飲食交替入口。還有洗冷水澡、直吹空調等習慣,都會對身體健康造成不利影響。此外民間有“冬不坐石,夏不坐木”之說,夏天氣溫高、濕度大,露天的木制椅凳經過雨淋含有較多水分,再經太陽一曬,便會向外散發潮氣,在上面久坐會誘發痔瘡、風濕和關節炎等疾病。

作爲炎熱潮濕的長夏之始,小暑有着重要的預警作用,提醒人們爲即将到來的伏天做好準備。古往今來,平民百姓用俚俗諺語總結生産生活經驗,爲平安順利度過暑日貢獻了民間智慧;文人雅士的詩詞歌賦,則描繪了消暑納涼的雅趣。“樹下地常陰,水邊風最涼”樹下水邊固然是閑坐避暑的好去處,然“散熱由心靜,涼生爲室空”更是難得的心境。

推薦内容

分享到